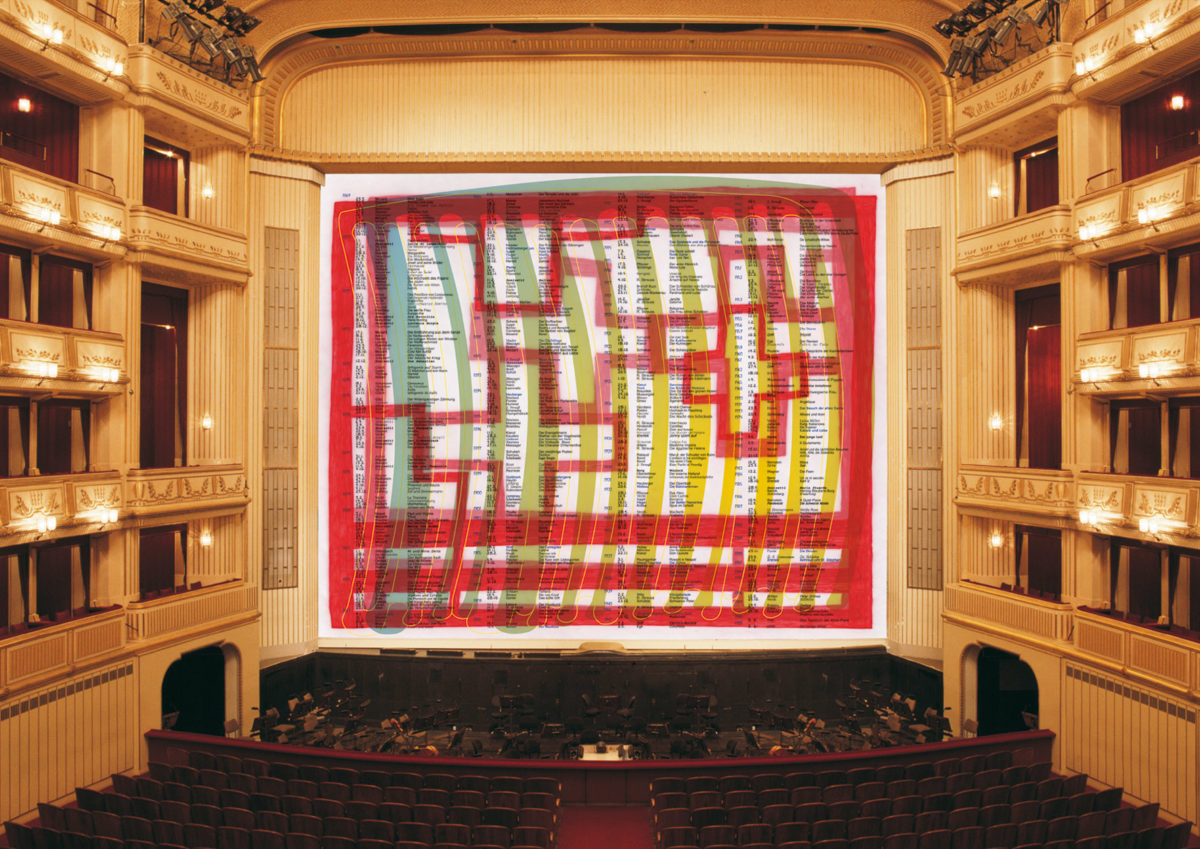

Eiserner Vorhang + Simulation Tauba Auerbach: A Flexible Fabric of Inflexible Parts III, Eiserner Vorhang, Wiener Staatsoper, 2016/ 2017, © museum in progress

Seit neunzehn Jahren sehen rund 600.000 Menschen eine Saison lang ein Werk der zeitgenössischen Kunst inmitten der Wiener Staatsoper. Denn vor und nach jeder Aufführung senkt sich der Eiserne Vorhang zwischen Bühne und Zuschauerraum. Mehr als vierzig Jahre war diese 170 m2 große, 60 Tonnen schwere Brandschutzeinrichtung aus Metall mit einem Gemälde des österreichischen Malers Rudolf Hermann Eisenmenger verziert. Eisenmenger, Mitglieder der NSDAP von 1933 an, galt als Liebling der Nazis, einer der größten Bewunderer seiner Kunst war Adolf Hitler. Trotzdem konnte der Maler 1954/55 die Gestaltung des Vorhangs gewinnen, die immerhin bis 1998 jeden Tag zu sehen war.

Dann endete diese Geschichtsvergessenheit. Seither lädt eine Experten-Jury im Auftrag von Museum in Progress jedes Jahr zeitgenössische Gäste ein, deren Entwürfe jeweils eine Spielsaison lang das historische Orpheus und Eurydike-Gemälde mittels einer aufwendigen Magnetkonstruktion verdecken.

Dominique Meyer, Tauba Auerbach vor dem Vorhang, in der Hand die begleitende Edition © Museum in Progress, Foto Andreas Scheiblecker

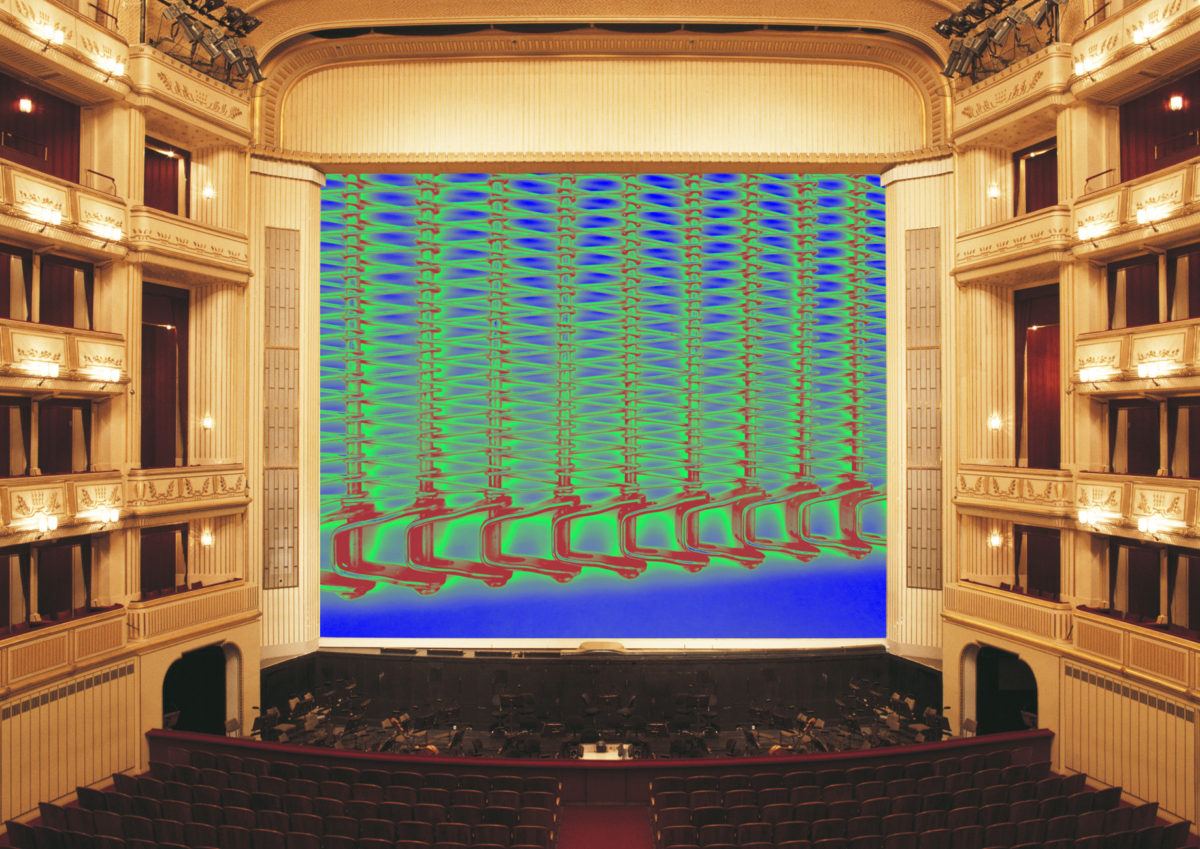

Am 30. November wurde der 19. Vorhang enthüllt: eine merkwürdig abstrakte Komposition der 1981 geborenen, US-amerikanischen Künstlerin Tauba Auerbach. Sie hatte sich den notwendigerweise feuerfesten Vorhang als Textil vorgestellt und war dann über das Metall erstaunt, erklärt sie im Interview mit Langzeit-Jurymitglied Hans-Ulrich Obrist. Von dem Mißverständnis ausgehend suchte sie ein „biegsames Material aus festen Metallteilen“, fand ein Fließband, fotografierte es, betonte die Spiralen und zeigt uns „eine Bruchlinie“, „vielleicht auch als Röntgenbild der Eingeweide von etwas anderem“. „Die Fotografie sollte außerdem ein wenig den Eindruck eines dieser manipulierten Weltraumbilder erwecken – eines, das Wärmeempfindlichkeit vermittelt oder Wellenlängen, die anders sind als die im Licht sichtbaren.“ Allerdings sind die Farben auf dem Vorhang deutlich blasser ausgefallen als es der Entwurf vorsah, wodurch sich weder der routierende noch der dreidimensionale Eindruck einstellt.

Mit diesem Entwurf ist ein interessanter Punkt in der Liste der Entwürfe erreicht. 1998 begann die Reihe mit einem klar gesellschaftskritischen Bild von Kara Walker. Die Künstlerin wies mit ihren scherenschnittartigen Figuren auf die rassistisch geprägte Rolle der Schwarzen in Oper und Theater hin.

Christine & Irene Hohenbüchler zeigten im Jahr darauf eine Liste sämtlicher Ur- und Erstaufführungen des Hauses, spannten so einerseits einen geschichtlichen Bogen, erinnerten andererseits aber auch an die – oft mangelnde – Innovationsfreudigkeit.

Mit Matthew Barney 2000/2001 löste sich die Gestaltungen erstmals von dem konkreten Kontext. Zwar schaut ein Satyr schaut zur Bühne, der andere in den Saal, aber ansonsten steht das Bild ikonographisch rein in Kontext seines Cremaster-Zyklus. Seither sind immer weniger ortsspezifische Werke zu sehen, auch wenn man manches auf den Ort hin interpretieren kann wie Rosemarie Trockels Spinnweben auf dunkler Fläche (2008/08): eine Anspielung auf das verstaubte Repertoire des Hauses? Und Richard Hamilton ließ 2001/02 eine Fotografie der vollbesetzten Mailänder Scala samt Orchestergaben als eine Art Spiegelbild montieren.

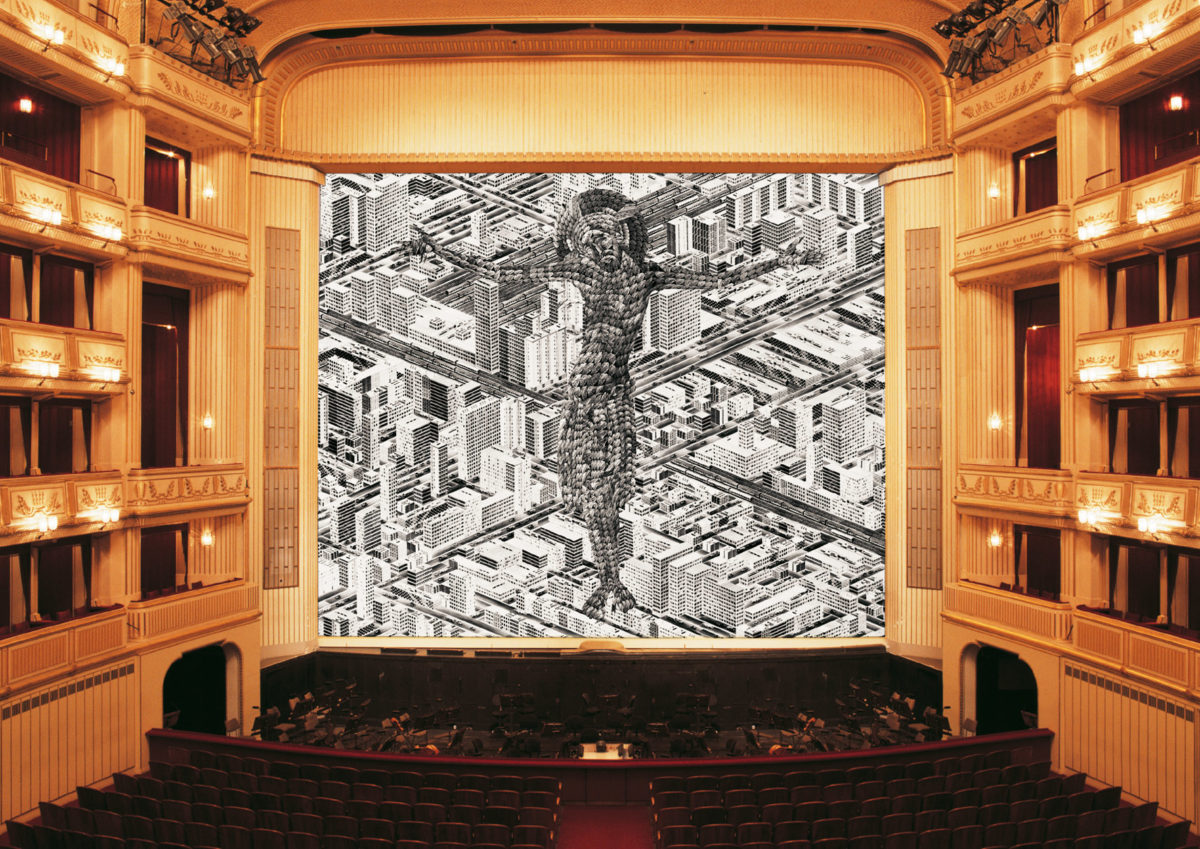

Thomas Bayerle dagegen zeigte uns 2003/04 einen aus einer Stadt herauswachsenden Christus: „Den in organische Container aufgeteilten Leib konfrontiere ich mit einer orientierungslosen Mega-Stadt. Dabei handelt es sich um einen narrativen Stadt-Teppich, der sich aus wenigen Modulen in vielen Varianten zusammensetzt, in dem der von Straßen zerfressene Christus beinahe versinkt“, zitierte ihn Broschüren-Autor Daniel Birnbaum.

Einen Tiefpunkt allerdings erreichte das Projekt mit Jeff Koons Entwurf 2007/08: Wir sahen zwei giftgrüne Hulk-Figuren, diese Comic-Gestalten, die er in seinem Werk in jeder Größe und jedem Material aufgreift.

Ganz abseits von jeglichem Kontext entschied sich Joan Jonas 2014/15 für keltische Symbole als „Dialog zwischen Tiefe und Distanz“, und Dominique Gonzalez-Foerster präsentierte in der letzten Saison eine Hommage an eine Fotografien – mehr als deplatziert saß da die bühnenhaft inszenierte Helen Frankenthaler riesengroß auf dem Vorhang, mitten in der Oper.

Jetzt also Spiralen, deren nahezu dreidimensionalen Qualitäten angeblich von den oberen, billigen Plätzen besser zu erkennen seien – eine nette Idee, klingt so subversiv. Allerdings war bei der Begehung kein Unterschied zu sehen. Aber vielleicht geht es ja mit solchen Entwürfen eher darum, dass sich KünstlerInnen von einem eigentlich ortsspezifisch angelegten Auftrags distanzieren, indem sie ihr Werk genauso anlegen wie ihre üblichen white cube-Arbeiten? Wollen sie vielleicht den Kunstkontext gar nicht mehr verlassen? Auf der überfüllten, weil semi-öffentlich als Sekt- und Brötchen-Veranstaltung angekündigten Pressekonferenz widersprach Auerbach dieser Idee: „Je länger ich arbeite, desto wichtiger finde ich es, außerhalb des Systems von Galerien und Museen zu agieren.“ Etwaige Konsequenzen für die Art der Werke zieht sie daraus offensichtlich nicht. Wie schon bei Koons, Barney, aber auch Cy Twombly und Maria Lassnig ist für sie der Eiserne Vorhang lediglich eine überdimensionale Leinwand – im Irgendwo.