Lange war Kunstsponsoring eine klare Sache: Unternehmen finanzieren das Engagement Anderer mit. Seit wenigen Jahren wankt dieses Modell. Immer mehr Marken zeigen ihre Sammlung in Museen oder gründen eigene Institutionen. Das provoziert eine zentrale Frage: Was passiert, wenn private und öffentliche Aktivitäten nicht mehr klar zu trennen sind?

Wer schreibt dann Kunstgeschichte? Bisher waren für die Historisierung der Kunst Universitäten und Museen zuständig, sie institutionalisierten, also vergesellschafteten die Kunst. Dort wurde über Ein- und Ausschluss entschieden, dort wurden Kriterien für Qualität von Kunstwerken festgelegt – und damit die Grundpfeiler unserer Kultur: Was ist schön, was ist verständlich, was wird tradiert, was ausgegrenzt.

Wenn sich jetzt zunehmend Öffentlich und Privat vermischen – wer hat heute die Definitionsmacht? Zunehmend die Privaten, scheint es. Denn die leisten sich Ausstellungen, die Museen aufgrund schrumpfender Budgets nicht mehr zahlen können – wie etwa die Fondation Louis Vuitton (FLV) in Paris. Im spektakulären, an ein Schiff mit gesetzten Segeln erinnernden Bau von Frank Gehry läuft dort noch bis zum 6. Juli die beeindruckende Ausstellung „Keys to Passion“. Direktorin Suzanne Pagé konnte dafür aus den wichtigsten Museen mehr als fünfzig grandiose Meisterwerke ausleihen, darunter ein „Schwarzes Quadrat“ von Kasimir Malewitsch, Edward Munchs „Der Schrei“ und Henry Matisse´ „Tanz“. Es sind Werke, die die Geschichte der Modernen Kunst maßgeblich beeinflussten. Die übrigen Räume des 11000 Quadratmeter großen Gebäudes gehören der hauseigenen Sammlung. Die Präsentationen wechseln regelmäßig, gerade eröffnete die „Dritte Hängung“. Die beginnt mit Philippe Parrenos schwarzen Luftballons in der Form von Sprechblassen. Es ist ein düsteres Bild, das im folgenden Raum noch verstärkt wird – und übrigens gerade von der Galerie Esther Schipper auf der Art Basel für 240.000,- Euro angeboten wird, allerdings in einer goldfarbenen Ausführung. In Paris folgen auf darauf Andreas Gurskys „Boxenstopp“-Fotografien und Gilbert & Georges „Class War“-Serie: sündteurer Sport trifft auf Unterschicht-Kids.

Am Ende des Parcours steht Thomas Schüttes Skulptur „Mann im Matsch“ – er versinkt, aber die Wünschelrute in seiner Hand ist immerhin ein Zeichen für eine Suche. Adrian Villar Rojas „Where the Slaves Live“ oben auf dem Dach dagegen ist erinnert nur mehr an ein Grab.

So faszinierend viele Werke dieser Sammlung sind und so treffend die Ausstellung unsere Zeitstimmung widerspiegelt, so problematisch ist die zugrunde liegende Strategie: Mit den ausgeliehenen Meisterwerken der Museen wird eine Genealogie hergestellt, ein Qualitätsanspruch behauptet, den die Besucher automatisch auf die zeitgenössischen Werke übertragen – obwohl der oft noch nicht erwiesen ist.

Interessanterweise funktioniert zeitgleich eine Ausstellung in Mailand nach einem ähnlichen Schema: Die Schweizer Großbank UBS kooperiert oft mit Museen wie MOMA, Tate London oder Gallerie d´arte Moderna in Mailand, um Teile ihrer rund 35.000 Werke umfassenden Sammlung auszustellen. In Mailand waren letztes Jahr bereits Zeichnungen der UBS ausgestellt, jetzt eröffnete dort gerade die Malerei-Schau „Don´t Shoot the Painter“.

Dafür hat sich Kurator Francesco Bonami ein wagemutiges Konzept ausgedacht: Er ließ schwarz-weiß-Fotografien der ständigen Sammlung Alter Meister auf die Wände tapezieren. Darauf sind in dichter, eng übereinander gereihter Hängung rund 100 Werke aus der UBS Art Collection arrangiert.

Ähnlich wie in der FLV dient auch hier etablierte Kunst als Folie, auf der wir Zeitgenössisches wie eine logische Fortsetzung sehen.

Hier allerdings verwirrt die Präsentation, man kann sich kaum auf Einzelnes konzentrieren – ein subversives Konzept? Denn diese Hängung überspielt die gravierenden Qualitätsunterschiede der ausgewählten Werke, die unter sehr offenen Themen wie Landschaft, Menschen, aber auch kringelnde Formen oder Abstrakt-Geometrisches zusammengepackt sind. Dieses Konzept würde jedes Museum in Erklärungsnot bringen.

Die UBS ist auch Sponsor der Art Basel und lädt dort in eine exklusive Lounge ein, in der Lucien Freuds Papierarbeiten ausgestellt sind: In Mailand wird das Museum zum Salon, auf der Messe der Salon zum Museum!

Die mehr als dreißig Werke zeigen hauptsächlich Menschen-Studien, unbeschönigt und detailinteressiert Dieser kurze Gastaufenthalt ist eine Vorschau, denn ab September werden die Werke als Leihgabe der UBS Art Collection im Louisiana Museum in Dänemark zu sehen sein.

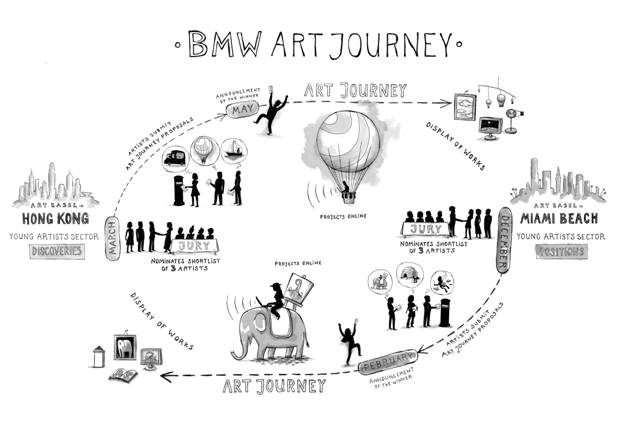

Eine gänzlich andere Strategie verfolgt BMW, ebenfalls Sponsor der Art Basel. Der deutsche Autohersteller präsentiert auf der Messe heuer den ersten Gewinner des neuen Projektes „Art Journey“.

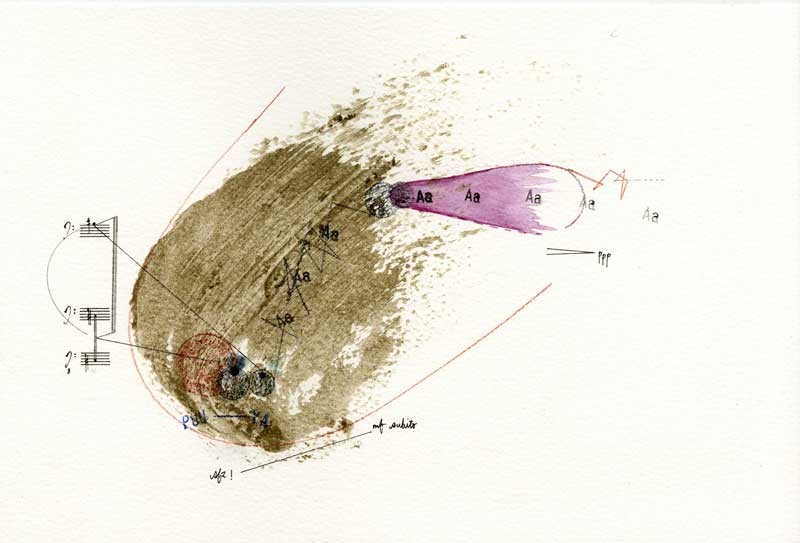

Aus den Galerien der Sektionen „Position“ und „Discovery“ der Art Basel Hongkong + Miami wählte eine Jury einen Künstler aus, der auf Kosten des Unternehmens eine „kreative Recherchereise“ unternehmen kann. Erster Preisträger ist der Soundkünstler Samson Young aus Hongkong, der anhand historisch bedeutender Glocken auf der ganzen Welt eine „Klanggeschichte von Konflikten“ plant.

Mit „Art Journey“ verlässt BMW den Weg der Kooperationen, dockt nicht an Arriviertes an, strickt keine Genealogien, sondern wirkt initiativ. Aber es untermauert ähnlich wie die Fondation Luis Vuitton und die UBS Art Collection eine Frage, die in der Kunstgeschichte bisher kaum berücksichtigt wurde: Wer stellt wo warum aus und wird wie ausgewählt? Ohne die engen Verflechtungen zwischen Unternehmen, Museen und Kunstmarkt zu beachten, kann keine Geschichte der zeitgenössischen Kunst geschrieben werden – und auch da sind die Unternehmen schon zur Stelle. Letzte Woche lud FLV zu der Diskussionsrunde „Wer macht Kunstgeschichte heute?“ ein. Auf dem Podium saßen neben zwei Kunsthistorikern auch ein Vertreter der Londoner Gagosian Galerie, der Künstler Bertrand Lavier und die Direktorin der privaten Sharjah Art Foundation, Hoor al Qasimi. Diese Veranstaltung ist der erste Schritt zur Antwort der eingangs gestellten Fragen: Mit Kunstsponsoring heute geht auch der Anspruch auf die Definitionsmacht über zeitgenössische Kunst einher – und die öffentlichen Institutionen sind darin nur mehr einer unter vielen, gleichwertigen Mitspielern.

in gekürzter Version veröffentlicht in: Die Presse, 21.6.2015