Francesco Clemente, aus der Serie: Alba´s Amalfi, 2007. ALBERTINA, Wien – The Jablonka Collection © Francesco Clemente

Vor vierzig Jahren wagte Francesco Clemente und mit ihm eine lose Gruppe italienischer Künstler eine kleine Revolution. Sie brachen mit den Dogmen der konzeptuellen Kunst, ignorierten die damals herrschende Ablehnung von Malerei und überraschten mit einer rätselhaften Bildsprache. Jetzt ist Francesco Clemente in der Albertina in einer faszinierenden Personale zu sehen ist.

Damals galt seine Malerei als Befreiung von der Strenge der Konzeptkunst, als freche Ignoranz des unausgesprochenen Malereiverbots; die Bilder galten als strikt subjektiv, unbekümmert in Fragen des Stils und kryptisch in den Bedeutungen. Hauptthema dieser Gruppe schien damals ihr Ego zu sein. Schnell wurde ihre Malerei „Egonatigato“ (Reise ins Ich) genannt. Bald folgte das Label „Arte Cifra“: ´Kunst-Chiffren´ für ein neues Ich-Bewusstsein, um diese gemalten Sehnsüchte und auch Widersprüche zusammenzufassen. Durchgesetzt hat sich letztendlich der Begriff Transavantguardia: eine ideologiebefreite Kunst jenseits der Avantgarden. „Die Bilder der Transavantguardia stellen Rätsel und Lösung zugleich dar“ erklärte der Erfinder des Begriffs, Achille Bonito Oliva, damals. Gilt diese Beschreibung heute noch? Wie spricht Clemente selbst über seine Werke? Bei dem exklusiven Rundgang mit Clemente durch seine Ausstellung in der Albertina eröffnet sich eine ganz andere Sicht auf seine Malerei.

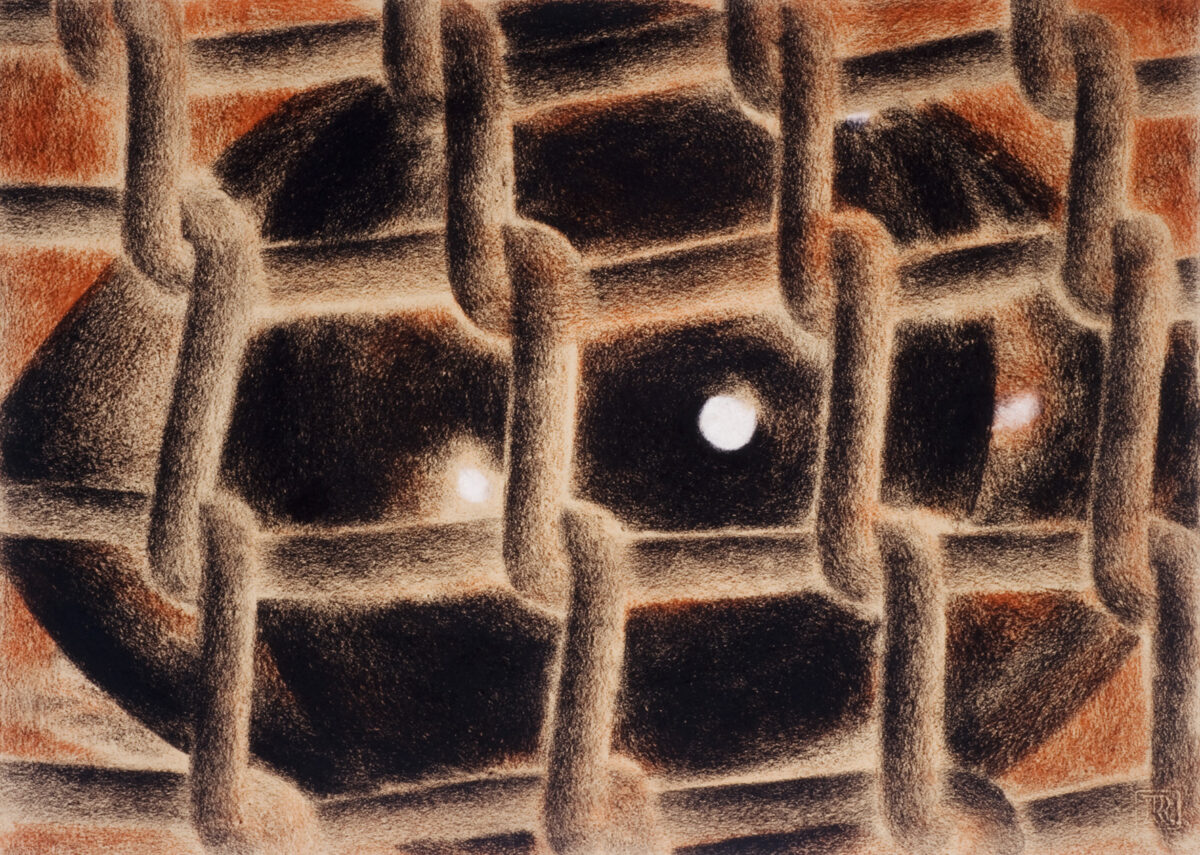

Francesco Clemente, Pastels from the Terreiro VIII, 2007. ALBERTINA, Wien – The JABLONKA Collection © Francesco Clemente

Clemente lebte in den 1970er Jahren mit seiner Frau Alba in Chennai in Indien – in jener Stadt, in der Krishnamurti einmal im Jahr einen Vortrag hielt. „Krishnamurti war ist ein Meister der Paradoxien. Zur Meditation etwa erklärt er, es sei eine anstrengungsfreie Anstrengung. Ich fand ihn und seine Aussagen sehr reizvoll“, erzählt Clemente. Der indischen Weisheitslehrer (1895-1986), der explizit keine Ideologie aufstellte und sich nie als Guru sah, kritisierte scharf jede Form von Ehrgeiz und sprach sich für eine innere Wandlung der Menschen aus. Individualismus und die Ich-Identität nannte er eine Falle, eine Illusion. Manche dieser Aspekte klingen in Clementes Aussagen durch, wenn er immer wieder auf „die Propaganda“ zu sprechen kommt, „die uns determiniert und uns erzählt, unsere Natur sei vorgegeben durch Konkurrenzkämpfe – ich glaube daran nicht, das wird uns nur im Sinne des Kapitalismus eingetrichtert.“ Mit seinen Werken wende er sich dagegen, daher seien die Bilder „nicht nur mystisch, sondern auch politisch“. Sie zeigen, „dass die Natur unserer Erfahrungen fern von dieser Propaganda liegt“, man müsse sich von den Konditionierungen befreien. Er glaube auch nicht an die Dualität von Gut und Böse, „das Böse ist fabriziert. An der Quelle des eigenen Seins findet man nur das Gute.“

Francesco Clemente, Selbstportrait mit Augen, 2002. Albertina, Wien – The ESSL Collection. © Francesco Clemente

Solche Gedanken übersetzt Clemente nicht in Bildchiffren, sondern in gemalte Erlebnisse. Oder Einsichten. Er möchte uns keine Lösungen vorschreiben, betont er mehrmals. Er beschreibt. Er zeigt, was sein könnte, was er sieht. Beginnt er seine Bilder mit Skizzen? „Als ich jung war, habe ich mir vorher eine Geschichte ausgedacht. Jetzt öffne ich meinen Geist. Die Bilder sind bedingt durch die Jahreszeit, durch meine Freunde, durch das Licht, das mich umgibt“. Für seine Serien brauche er meist nur kurze Zeit, aber: „Alles ist kurz…“, fügt er dann lachend hinzu, „…verglichen mit der Ewigkeit.“ Sämtliche Werke Clementes entstehen in Serien. „Meine Arbeiten streben eine totale Beschreibung der Welt an“, sagt er. Die könne man zwar auch mit einem Werk schaffen, aber für ihn findet diese Beschreibung „in der Lücke zwischen zwei Werken statt, in dem Negativraum, der außerhalb liegt“. Zu dem Pastell einer Frau, aus deren Augen Tränen wie Perlenschnüre herauskommen, die so gar nicht traurig aussieht, erklärt er: „Wir können Traurigkeit erleben, ohne traurig zu sein. Mein Werk ermutigt die Betrachter, Zeuge der eigenen Gefühle zu sein – so, wie ich es bin.“ Nicht alles kann oder will er erklären: „Meine Bildmotive kommen aus verschiedenen Quellen und Assoziationen – manchmal vergesse ich, was es ist“, gibt er lachend bei dem Selbstportrait mit den Angeln neben dem Kopf zu. Diese Gruppe der Selbstportraits sei beeinflusst von der Ikonographie der Candomblé-Zeremonien und Ritualen, die er in Brasilien kennenlernte. Es bezeichnet eine afrikanische Diaspora-Naturreligion, die im 19. Jahrhundert von Yoruba-Sklaven entwickelt wurde. Andere sind von indischen und tibetischen Tradition geprägt. Ein wiederkehrendes Bildmotiv seines Werks sind Augen und leere Augenhöhlen, er spricht von „andere Arten des Sehens. Wenn man nicht mit den vom Verstand konditionierten Augen sieht, kann man anderes sehen“. Die Farben rot, weiß, schwarz in der Selbstportrait-Serie seien traditionell die Farben von alchimistischen Transformationen, von der Hitze über die Asche zur Leere – wobei die Leere jener Ort ist, wo alles verbunden sei, „die Leere der Realität“, resümiert er kryptisch. Auf eine ganz andere Realität referiert seine Serie der Tarot-Karten. In Wien zeigt er nur die 22 Arkana-Karten, d.h. die Trumpf- bzw. Hauptkarten des Wahrsagesets: der Gehängte, die Kraft, das Rad des Schicksals und andere. Mithilfe dieser Karten werden Fragen zu Lebensthemen und zur Zukunft gestellt. Als Figuren setzt er Portraits von Freunden und Familienmitgliedern ein. „Alle wollten der Papst sein, aber es gibt nur einen: Jasper Johns“, erinnert er sich. Ron Arad stand für den Magier Modell, Clementes Zwillinge für die Sonne, er selbst stellt den Narr dar, der ins Nichts schreitet. Diese wunderbaren Bildern sind tatsächlich Reisen ins Ich, aber in ganz andere Welten, als wir damals Ende der 1970er dachten.

veröffentlicht in: Die Presse, 2.8.2022

Francesco Clemente, Albertina, Wien, 27. Juli – 30. Oktober 2022